যে সংগ্রামের পথ-পরিক্রমায় স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যুদয়, সেটি ভাষা আন্দোলন। ঢাকা শহর এ আন্দোলনের সূতিকাগৃহ হলেও এর স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সমস্ত শহর-বন্দরসহ বাংলার আনাচে-কানাচে। বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য চেষ্টা এবং নির্বিচার গুলি চালিয়ে রাজপথে এর প্রতিবাদকারী ছাত্র-জনতাকে হত্যার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল বাঙালি। প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়েছিল দেশের কবি ও গীতিকারদের মধ্যেও। আগুন জ্বলে উঠেছিল দেশের চারণকবি, স্বভাবকবি, কবিয়াল ও বাউল-বয়াতিদের অন্তরেও। শুধু গান রচনা করেই ক্ষান্ত হননি তারা। গ্রামগঞ্জে, হাটবাজারে নিজেদের লেখা গান গেয়ে প্রতিবাদের গণজোয়ারে শামিল করেছেন দেশবাসীকে। বাঙালির এ সংগ্রামকে আরও বেগবান এবং তাদের দেশপ্রেম ও চেতনাকে আরও শাণিত করেছে শিল্পীদের লেখা গান। এ জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নও সইতে হয়েছে, জুটেছে শারীরিক লাঞ্ছনাও। সেখ সামছুদ্দীন এই চারণকবিদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি ১৯৫২ সালে ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনও করিলি রে বাঙ্গালী/তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি’ গানটি লিখে প্রতিবাদে সামিল হন। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় তার লেখা এ গান একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অমিত সাহস ও অনুপ্রেরণা জোগায় মুক্তিযোদ্ধাদের।

সেখ সামছুদ্দীনের জন্ম ১৯১৫ সালে বাগেরহাট মহকুমার সদর উপজেলার বেমরতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় বাগেরহাট টাউন স্কুলে (বর্তমান বাগেরহাট বহুমুখী কলেজিয়েট স্কুল)। এ স্কুল থেকেই তিনি জুনিয়র [অষ্টম শ্রেণি] পাস করেন। তবে পারিবারিক অভাব-অনটনে পড়াশোনা আর এগোয়নি।

এই চারণকবি পেশায় ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। হাটবাজারে ফেরি করে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করতেন তিনি। অনেকে তাকে তেল বিক্রেতা বলেও উল্লেখ করেন। তবে আশেক ইব্রাহীমের লেখায় সেখ সামছুদ্দীন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। কবি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

কবি শামসুদ্দীনের কোনো ফটোগ্রাফ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তার চেহারা সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। সে সময়কার মানুষদের কাছে শোনা যায়, তার মাথায় ছিল লম্বা চুল, উচ্চতা ৫ ফুট ৬/৭ ইঞ্চির মতো, ভরাট মুখ গায়ের রং শ্যামলা। বিভিন্ন সভা সমাবেশে পাজামা ফতুয়া পরিহিত কবিকে দেখা যেত দোতরা বাজিয়ে গান গাইছেন। তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গান সুর করে গাইতেন বিভিন্ন আসরে। জেনারেল আইয়ুব খান সরকারের (১৯৫৮-১৯৬৯) সময়ে তৎকালীন সি.ও. অফিস বর্তমান তথ্য অফিসে বয়াতি হিসেবে চাকরী পেয়েছিলেন। তার কাজ ছিল গানের দল নিয়ে ইরি ধান চাষ, স্বনির্ভরতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সরকারী কর্মসূচি প্রচারের জন্য গান রচনা করা এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে-ঘুরে গেয়ে বেড়ানো। কবি এই চাকরীতে মাসে ২০০ টাকা বেতন পেতেন। শোনা যায় সি.ও. অফিসের তৎকালীন এস.ডি.পি.আর.ও. মওলানা আব্দুল হাসান খালেকের সহযোগিতায় কবির গানের একটি বই ছাপা হয় কিন্তু এই বই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

[‘রাষ্ট্র ভাষা গান’ ও একজন পল্লীকবি শামসুদ্দীন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭]

বাল্যকাল থেকেই কবিতা ও গানের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল সামছুদ্দীনের। ওই বয়সেই ভক্ত হয়ে ওঠেন পল্লীগীতির সম্রাট আব্বাস উদ্দীনের। গাইতেনও ছোটবেলা থেকেই। একসময় নিজেও লেখা শুরু করেন। এর মধ্যে ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা তার গান ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনও করিলি রে বাঙ্গালী’ দেশজুড়ে অসামান্য সাড়া জাগায়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিলের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচার গুলি চালালে ঢাকার রাজপথে শহিদ হন রফিক, শফিক, জব্বার, সালাম, বরকত, অহিউল্লাহ প্রমুখ। এই মর্মন্তুদ ঘটনা ব্যথিত করে সেখ সামছুদ্দীনকেও। হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য তুলে ধরেন তার গানে। পুত্রহারা মায়ের বুকের হাহাকার ধ্বনিত হয় গানের শব্দ-বাক্যে। পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বাগেরহাটের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন শেষে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক (সিসি ব্যাংক) মাঠে প্রতিবাদ সমাবেশে নিজের লেখা গান গেয়ে উদ্বুদ্ধ করেন ছাত্র-জনতাকে।

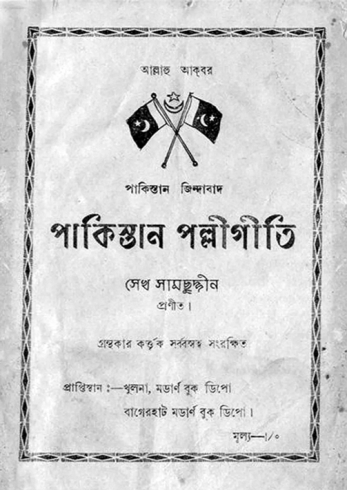

এর এক বছর পর ১৯৫৩ সালে খুলনার দি ইস্টার্ন প্রেস থেকে ‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ নামে তার লেখা গানের একটি সংকলন প্রকাশ করেন সামছুদ্দীন। এতে ১৪টি গান স্থান পায়। বইটির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হয়েছে ‘খুলনা মডার্ণ বুক ডিপো’ এবং ‘বাগেরহাট মডার্ণ বুক ডিপো’কে।

এটি ছাড়া এ চারণকবির আর কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পা-ুলিপি কারো সংগ্রহে থাকার তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এর কারণ হিসেবে স্থানীয়রা জানান, মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার-পরিজন নিয়ে নিজ গ্রাম ফতেপুরের বাড়িতেই থাকতেন কবি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সম্ভাব্য ভয়ানক আক্রমণ থেকে নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য সামছুদ্দীন তার বড় ছেলে দেলোয়ার হোসেন খোকনকে সঙ্গে নিয়ে সব বই ও পা-ুলিপি [খাতা] পুড়িয়ে ফেলেন। পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক্ত বয়াতি হওয়া সত্ত্বেও তার প্রায় সব গানেই রয়েছে সরকারের সমালোচনা। সম্ভবত সে কারণেই পাকিস্তানপন্থি ও স্বাধীনতাবিরোধীদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে, সাবধানতা হিসেবে সবার আগে তিনি নিজের গানের খাতা এবং মুদ্রিত বই পুড়িয়ে ফেলেন।

‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র [পিসি] কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক মীর মোশাররফ আলী। এতে তারিখ উল্লেখ রয়েছে ‘১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩’। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ‘অপরাধে’ পরে তাকে চাকরিচ্যুত করে পাকিস্তান সরকার।

গ্রন্থে ‘নিবেদন’ অংশে সেখ সামছুদ্দীন লেখেন :

আজ বহুদিন পরে আমার কয়েকটি গানের কুসুম আমার নিরীহ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও চির অনাদৃত ছায়াঢাকা পল্লীবাসীর নিকট হাজির করিলাম, ইহারা সংখ্যায় কম হলেও এ রকম কত না ব্যথার কমল আমার সুখ দুঃখের সাথী হয়ে আমার কবিতা কাননে ঘুমিয়ে আছে। তাই এই দুর্যোগে সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান ও পরে দেশের সমস্যাকে উপলব্ধি করে, গরীব দেশবাসীর নিকট হাজির করিলাম...। ইতি-

নিবেদক-

সেখ সামছুদ্দীন

চারণকবি ও তার সৃষ্টিকর্মের প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন পল্লীকবি জসীমউদ্দীন, যা ছাপা হয়েছিল এ বইয়ে। তাই অনুমান করা যায়, ‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ প্রকাশের আগে থেকেই সামসুদ্দীনের লেখা কবিতা এবং গান সম্পর্কে ধারণা রাখতেন পল্লীকবি।

নিজের লেখা প্রথম বই ‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ ভাষা আন্দোলনের শহিদদের উৎসর্গ করেছিলেন সেখ সামছুদ্দীন।

‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ বইয়ে মুদ্রিত ১৪টি গানের দুটির সুরকার হিসেবে ডি এল রায়ের নাম উল্লেখ রয়েছে। ক্রমানুসারে গ্রন্থভুক্ত গানগুলো হচ্ছে: ভাটিয়ালী (কাহারবা), আধুনিক ভাটিয়ালী (কাহারবা), ভোটের গান (পল্লীসুর) (কাহারবা), জাতীয় সঙ্গীত (গজলমিশ্র ভাটিয়াল) (কাহারবা), পাকিস্তানের নিশান ওড়ে (দেশ মিশ্র) (দাদরা), আমি পাকিস্তানবাসী (পল্লীসুর), পাকিস্তানের পরে (দেশ) সুর (একতালা), দেশের ছবি (সুর: ডি এল রায়) (কাহারবা), চাষীর গান (পল্লীসুর ভাটিয়ালী মিশ্র) (দাদরা), খয়রাতির গান (ভাটিয়ালী সুর) (কাহারবা), প্রভাতফেরী (সুর: ডি এল রায়) (কাহারবা), কারবালা কাহিনী (পল্লী সংগ্রহ), রাষ্ট্র ভাষা গান (পল্লীসুর) (কাহারবা) ও আধুনিক ভাটিয়ালী গান (দাদরা)।

বাংলার বাউল ও চারণকবিরা প্রকৃত অর্থে অসাম্প্রদায়িক। আর কবি সামছুদ্দীন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এটা দেদীপ্যমান তার সৃষ্টিকর্মে। ‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ শিরোনামে গ্রন্থভুক্ত ‘পাকিস্তানের নিশান ওড়ে’ গানে কবির অসাম্প্রদায়িক চেতনা মূর্ত হতে দেখি আমরা। প্রমাণস্বরূপ এ গানের প্রথম দুটি চরণ এখানে তুলে ধরা হলো:

স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত স্বাধীন পাকিস্তান,

আল্লাহু আকবর বন্দেমাতরম হাঁকো নওজোয়ান।

কিন্তু ভারত ভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র তিন বছর পরই আশাভঙ্গ হয় কবির। সে হতাশা ফুটে ওঠে তার লেখায়। তার গানে স্পষ্ট হয় জনগণের দুর্দশা আর দারিদ্র্যের স্বরূপ। শোষকের চাতুরালিতে স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার বেদনা বুকে নিয়ে চারণকবি আরেকটি গানে লেখেন:

ঘরে ঘরে আজ অভাব অনটন ঘরে ঘরে আজি খাই খাই।

সোনার বাংলা স্বাধীন হ’লো কেন গো অন্ন বস্ত্র নাই।

সারা দেশ জুড়ে ভিখারির বেশে ভাইয়ে ভাইয়ে হ’লো ঠাই ঠাই

মানব প্রীতির বাঁধ ছুটে যায় কার মাথা আজ কেবা খাই ॥

‘রাষ্ট্রভাষা’ নিয়ে তার লেখা গানটি প্রথমে নিজের মতো করে লোক সুরে গেয়েছিলেন সেখ সামছুদ্দীন। পরে গানটিতে নতুন করে সুর করেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ এবং প্রথম কণ্ঠ দেন রথীন্দ্রনাথ রায়।

সেখ সামসুদ্দীনের লেখা ‘রাষ্ট্রভাষা’ গানটির প্রকৃত রূপ:

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন করিলি ও বাঙ্গালী-রে ভাইরে

ঢাকার শহর রক্তে ভাসালী

যারা হইত পূর্ব বাংলায় জিন্না লিয়াকত

বেছে বেছে মারা হইল জাতির ভবিষ্যত ॥

রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে এইতো তাদের গান-

ন্যায্য দাবী করিয়া ভাইরে খুয়াইলী পরাণ ॥

ইংরাজযুগে হাঁটুর নীচে চালাইত গুলি

স্বাধীন দেশে ভাইতে ভাইয়ের উড়ায় মাথার খুলি ॥

তোতাপাখি পড়তে এসে খুয়াইলী পরাণ

মায় সে জানে বেটার দরদ যার কলেজার জান্ ॥

মাও কান্দে বাপও কান্দে, কান্দে জোড়ের ভাই

বন্ধু বান্ধব সবাই কান্দে খেলার দোসর নাই ॥

গুলি খাওয়া ভাইয়ের আত্মায় কেন্দে কেন্দে কয়

তোমরা বাঙ্গালী মা ডাকিও জনম দুঃখী মায় ॥

মায়ের কোলে মইরতাম যদি কাইন্ত কোলে নিয়া

জনম ভরে কাইন্ত মা ধন কবর বুকে দিয়া ॥

করাচীর ঐ রাজপথ দেখ রক্তে লাল লাল

হতভাগা ভাইরে নিয়ে যাও কবির অশ্রুজল ॥

কান্দিবে না এমনি মানুষ এই দুনিয়ায় নাই

কান্দনের যেন হাট বসাইছে আমার মালেক সাই

ও দরদীরা মোদের কবরে করিও জিয়ারৎ

কবর যদি না পাও করিও রুহের মাগফেরাৎ ॥

ভাষা-সংগ্রামী এবং ভাষার গানের অনেক গীতিকার রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৭৩ বছরেও নিজের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির জন্য কোনো স্বীকৃতি পাননি সেখ সামছুদ্দীন। এমনকি তার নামটিও শুদ্ধ করে লেখা হয় না। আমাদের দেশের প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলোও তার নামের বানান ভুলভাবে লিখছে। এটা তার প্রতি চরম অবজ্ঞারই সামিল। সামছুদ্দিন, শামছুদ্দিন, শামসুদ্দিন, শামসুদ্দীনÑএমন বানান পাওয়া গেছে তার নামের ক্ষেত্রে। তবে ‘পাকিস্তান পল্লীগীতি’ সংকলনের গায়ে তার নাম লেখা সেখ সামছুদ্দীন। জনপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় অনেকেরই দাবি, মরণোত্তর হলেও কবি সেখ সামছুদ্দীনকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেওয়া হোক। এ প্রসঙ্গে বাগেরহাট জেলার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বেসরকারি টিভি চ্যানেল সময় টেলিভিশনের বাগেরহাট জেলা প্রতিনিধি আলী আকবর টুটুল বলেন, সেখ সামছুদ্দীনকে এখনও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা সম্মাননা না দেওয়া দুঃখজনক। আমরা লেখালেখির মাধ্যমে অতীতেও এ দাবি জানিয়েছি, ভবিষ্যতেও জানাব।

আমৃত্যু দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন সেখ সামছুদ্দীন। অভাব-অনটনে ভুগে ১৯৭৪ সালে [১৩ আশি^ন ১৩৮১] বাগের মহকুমা হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে এই চারণকবির। বাগেরহাট-পিরোজপুর সড়কের পাশে নিজ গ্রাম ফতেহপুরে চিরঘুমে শায়িত তিনি।

কালজয়ী এ গীতিকবির স্মরণে শুধু তার বাড়ির সামনে একটি গেট, কবরটা বাঁধাই ও একটি পাঠাগার নির্মাণ করেছে স্থানীয় প্রশাসন। য়

লেখক: গণমাধ্যকর্মী ও লোকসংগীত সংগ্রাহক